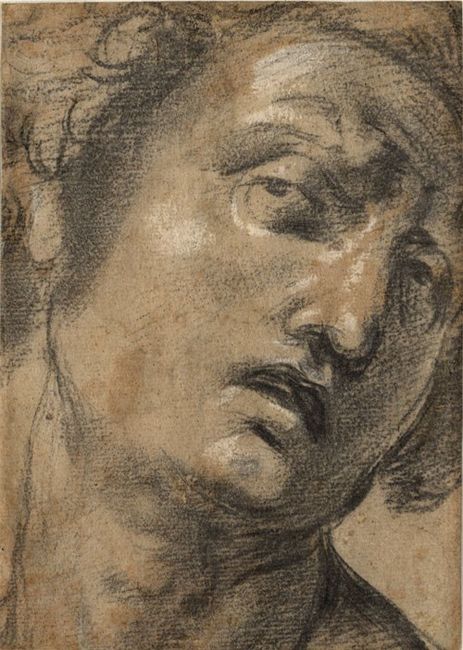

Femme drapée, agenouillée, vue de trois-quarts, la tête levée et les mains jointes ; homme vu en buste, de trois-quarts vers la gauche, le bras tendu (recto); Tête d'homme, de trois-quarts, inclinée vers la droite (verso)

Titre

Femme drapée, agenouillée, vue de trois-quarts, la tête levée et les mains jointes ; homme vu en buste, de trois-quarts vers la gauche, le bras tendu (recto); Tête d'homme, de trois-quarts, inclinée vers la droite (verso)

Auteur

Raphaël Raffaello Santi dit

- NomRaphaël

- PrénomRaffaello Santi dit

- Date de naissance1483

- Lieu de naissanceUrbino

- Date de décès1520

- Lieu de décèsRome

- Nationalité / CultureItalienne

- FonctionPeintre

- FonctionArchitecte

- Notice biographiqueElève de Pérugin à Pérouse (Ombrie) il quitte cette ville à 21 ans pour Florence où il va bénéficier de l'influence de Michel-Ange et de Léonard de Vinci.

Il est appelé à Rome en 1508 par le pape Jules II qui lui confie la décoration des salles de son palais au Vatican.

Léon X, son successeur, lui confiera en 1514 le chantier de la basilique Saint-Pierre après la mort de Bramante. C'est la malaria qui mettra fin à son intense activité. Il n'a que 37 ans quand il meurt à Rome en 1520, où il repose au Panthéon.

Création

Date de création

1505-1507

Description

Cette feuille présentant sur ses deux faces des dessins à la technique bien différente témoigne de la maîtrise incomparable de cet art par Raphaël. Au recto, une femme agenouillée et implorant le ciel, émerge du tracé rapide de quelques traits de plume et d’une intersection de figures quasiment géométriques donnant vie, comme chez Léonard de Vinci, à la forme. Malgré le caractère au premier abord libre de ce dessin à l’encre, celui-ci prend la suite d’une première mise en place à la pierre noire, aujourd’hui presqu’imperceptible. Le visage de l’orante était dans un premier temps tourné vers la gauche, à la manière de la Sainte Catherine d’Alexandrie (carton au musée du Louve, inv. 3871, vers 1507 ). Quant au second personnage, encore plus esquissé, il atteste là encore du fait que Raphaël s’appuie sur les formes géométriques pour créer les siennes (angle droit du nez, arrondi du crâne). La rapidité d’exécution et l’économie de moyens ici déployées ne firent néanmoins pas fi d’une grande habileté dans les raccourcis et dans l’expression convaincante du pathos chez le personnage féminin. La composition a été rapprochée d’une Lapidation de saint Etienne beaucoup plus tardive (Vienne, Albertina, Albertina inv. 211, vers 1514-1515) dont elle a pu constituer une source d’inspiration. On est tenté d’y voir plutôt, à la suite d’Herrmann Fiore, une étude pour le Retable Baglioni (Rome, Galleria Borghese, vers 1505-1507) où la figure d’orante est présente dans plusieurs dessins préparatoires (les mêmes mains jointes se retrouvent dans les dessins d’Oxford, Ashmolean Museum, WA1846.171 et WA1863.818 et du British Museum, 1895-9-15-636 ; elles sont ensuite adoptées par le saint Jean sur un autre dessin préparatoire, conservé au Louvre, inv. 3865). Le visage tourné vers le ciel fut finalement retenu pour Joseph d’Arimathie. Quant à la tête et au buste au-dessus, ils ont été mis en relation avec une étude de la Madeleine courant (Paris, Fondation Custodia, inv. 952 ; voir aussi Offices, 538 E), figure proche de celle retenue par Raphaël dans le Retable Baglioni. C’est justement à cette même Déposition que se rapporte le verso, ajoutant un argument à cette dernière identification. La tête à la pierre noire correspond à celle d’un des porteurs du Christ dans le Retable Baglioni (sans doute Nicodème), lui-même inspiré par le groupe antique du Laocoon (une récente découverte à Rome en 1506, aussitôt achetée par le pape Jules II). On peut également la rapprocher de la tête du Gaulois mourant (copie du IIe siècle après J.-C. dans la collection Grimani au Museo Archeologico de Venise ; un autre au Louvre provenant de la collection Borghèse) présentant la même bouche grimaçante, mais aussi un nez déformé, de grands yeux et un large visage tout à fait similaires. Le cou sculptural du personnage trahit d’ailleurs la filiation avec un modèle en ronde bosse. L’expression pathétique que traduisent le visage déformé et les yeux tombants est sublimée par le travail de la lumière apportée par les rehauts de blanc mais aussi par les hachures et l’estompe à la pierre noire sur un papier préparé de beige.

Mathieu Deldicque

Matière et technique

Papier

; Plume

; Encre

; Pierre noire

; Mine de plomb

Mesures

Hauteur en cm : 16.7

; Largeur en cm : 11.8

Inscriptions / marques

Marque concernant les collections

; chiffre

; 51 (b.d.)

Sujet / thème

Femme

; Prière

; Homme

; Saint Nicodème

Collection antérieure

Mariette

- NomMariette

Viti-Antaldi (L. 2246) ; P. Crazat ; P.J. Mariette ; N. Revil ; Reiset Frédéric ; Orléans Henri d', Aumale duc d' (L. 2779)

Acquisition

1886 Donation sous réserve d'usufruit Henri d'Orléans duc d'Aumale

Notes

propriété privée personne morale ; donation sous réserve d'usufruit ; Chantilly ; musée Condé ; interdiction de prêt et de dépôt

Bibliographie

Raphaël à Chantilly. Le maître et ses élèves. Mathieu DELDICQUE. Les Carnets de Chantilly, éditions Faton, 2020.

; p.44-45

Dessins de la collection Mariette (2019)

; ROSENBERG, Pierre.

Les dessins de la collection Mariette.

Somogy éditions d'art, 2019

; ROSENBERG, Pierre.

Les dessins de la collection Mariette.

Somogy éditions d'art, 2019

; Tome III p.990

B. Peronnet ; Dessins italiens du musée Condé à Chantilly ; T.2 Raphaël et son cercle ; 1997 ; n° 3

Exposition

Raphaël à Chantilly. Le maître et ses élèves. Musée Condé Château de Chantilly 07/03/2020 05/07/2020

- Titre cléRaphaël à Chantilly. Le maître et ses élèves.

- Date de début07/03/2020

- Date de fin05/07/2020

- Description

Domaine

Dessin

Numéro d'inventaire

DE 52

Autre numéro

Numéro machine : 00000107063

; Ancien numéro d'inventaire : 44

Facettes

Cliquez sur un terme pour voir toutes les œuvres de nos collections associées à ce dernier.